北宋著名的政治家、军事家和文学家范仲淹,于皇祐三年(公元1051年)初以户部侍郎知

青州,充淄、潍等州安抚使。时年63岁①。范仲淹知

青州时,“年高气衰,日增疾恙,去冬以来,顿成羸老,精神减耗,形体尪弱,事多遗忘,力不支持”②。皇祐四年正月,范仲淹获准徙知颖州,五月二十日病逝于去颖州的途中——徐州。范仲淹知青州的时间是很短的,而且是他人生旅途中的最后一站。然而,范仲淹在青州表现出来的是屡遭贬谪而不颓败,抱老病之躯而不丧气,充满着忧国忧民,老骥伏枥,壮心不已,锐意进取的阳刚之气。可以说,范仲淹在青州留下的是“夕阳无限好”的辉辉煌煌的一照!因此,从范仲淹知青州的所作所为来研究一下他的晚年思想,对于了解范仲淹的一生,对于丰富范仲淹的研究成果,对于激励人们保持晚节、一生利国利民,对于加强廉政建设,都是极有意义的。

晚年仍存锐意改革的进取精神

我们知道,范仲淹在《岳阳楼记》中提出了他“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的人生观,述说了他“居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君”的为官处世的准则。在宋仁宗庆历三年(公元1043年),范仲淹任参知政事(副宰相),可谓“居庙堂之高”,他体察国事民情,与富弼、欧阳修等锐意改革,提出了整顿吏治、加强武备、发展生产、减轻徭役等的《答手诏条陈十事》,颁行全国。这是他忧国爱民、励精图治抱负的一次积极实施。但由于大官僚、大地主阶级的极力反对,所以“庆历新政”很快就失败了。范仲淹等改革派被贬为地方官。以后他又多次遭贬,辗转易地多处。一般来说,处逆境为保身而隐退者居多,更何况范仲淹在风烛残年之时来到了青州!但是,范仲淹却身处逆境而壮志犹存,改革图治之心不泯。他到青州上任不久就上书谏言:“与陛下共理天下者,为守宰最要耳。比年以来,不知择选,一切以例除之。以一县观一州,一州观一路,一路观天下,率皆如此。其间纵有良吏,百无一二。使天下赋税不得均,讼狱不得平,水旱不得救,盗贼不得除,民则无告诉,必生愁怨。救之之术,莫若守宰得人,若守宰政举,则天下自无事矣!”③这与他在“庆历新政”中提出的有关吏治的主张是完全一致的。

另外,范仲淹在青州期间还写下了不少诗篇,例如《石子涧二首》④,就是他改革图治思想情怀的抒发和表露。诗是这样写的:

凿开奇胜翠微间,

车骑笙歌暮未还。

彦国才如谢安石,

他时即此是东山。

飞泉落处满潭雷,

一道苍然石壁开。

故老相传应可信,

此山云出雨须来。

石子涧,旧址在今青州城西南,原是一处瀑布。《水经注》这样描述这里的景观:“三面积石,高深一匹有余,长津激浪,瀑布而下,澎贔之音,惊川聒耳,漰渀之势,状同洪井。”⑤诗中写的彦国即富弼(富弼,字彦国)。富曾于庆历七年(1047年)五月,以资政殿大学士加给事中知青州,兼京东路安抚使。曾在石子涧侧建亭祈雨,后来,人称“富公亭”⑥。

范仲淹继富弼之后知青州,到石子涧游览,睹物思人,触景生情,自然感情涌动而成诗。在诗中,他高度赞扬富弼有东晋谢安石那样的才能,激励他等待时机以整顿朝纲,把石子涧作为“东山再起”的地方!他写瀑布冲开石壁,飞流而下,激荡池潭,声响如雷,加之风起云涌,山雨欲来,好一派非凡的气势!这分明是在呼唤时势风云的变幻,期望改革图治的大好形势的到来,这分明是寄希望于像富弼那样的雄才大略力挽狂澜,兴利除弊,改革朝政!范仲淹这位“忧乐关天下”的政治家,在宦海失势迭遭贬谪之后,在年华迟暮老病交困之时,尚能老骥伏枥,壮心不已,力图进取,这种精神,这种政治家的风度,确实是十分难能可贵的。

从史书得知,富弼知青州时,范仲淹知邓州、杭州,两人虽居异地,但心心相印,时有诗词唱和。范仲淹在其《依韵答青州富资政见寄》中曾这样写道:“直道岂可安富贵,纯诚惟欲助清光。龚黄事业追千古,齐鲁风谣及万箱。”⑦他主张以“直道”和“纯诚”帮助帝王建立清明的政治,从而造就像龚遂和黄霸那样的千古业绩。他虽遭贬,“处江湖之远”,但仍存一片丹心,以天下为己任,用“直道”和“纯诚”对待国事,报效朝廷。当然,他是把建立清明政治的理想寄托在像尧舜那样的“明主”身上的,“亲逢英主开前席,力与皇家正旧章”。他在给富弼的诗是这样写的,在青州还写过一首《尧庙》的诗,也反映了他的这一思想。

千古如天日,巍巍与善功。禹终平浲水,舜亦致薰风。

江海生灵外,乾坤揖让中。乡人不知此,箫鼓谢年丰。⑧

尧庙,旧址在今青州城西北4公里处的尧王山上。《三齐记略》载:“尧山在广固城(青州古城,建于西晋永嘉五年,废于东晋义熙六年——著者注)西,尧帝巡狩时所登,名尧山,山顶有祠……”范仲淹知青州时,登尧山,谒尧庙,写下了以上这首感遇诗。《史记·五帝本纪》记载:“帝尧者,放勲。其仁如天,其知如神,就之如日,望之如云,。富而不骄,贵而不舒。黄收纯衣,彤车乘白马。能明驯德,以亲九族。九族既睦,便章百姓。百姓昭明,合和万国。”帝尧以天下民众之利为重,有以天下为公的伟大胸怀,深得万民的拥戴。在这里,范仲淹借古喻今,热切地希望能够出现像尧舜禹那样的圣明帝王,殷切地期望宋帝任用贤能,致力改革,除弊兴利,造福于民。这首诗,是范仲淹“致君尧舜”,“处江湖之远,则忧其君”思想的表露。在范仲淹身上,忠君、爱国、廉政、爱民得到了和谐的统一。由此可见,范仲淹的一生,是忧国忧民,力图除旧布新,振兴华夏,并且为之做了极大的努力,直到老死而不改初衷的一生。但是,历史证明,他的这种良好愿望是难以实现的,“庆历新政”失败后,继而是王安石变法的失败,北宋王朝就在内外交困风雨飘摇中覆灭了!范仲淹也只能含恨于九泉之下!

晚年仍有勤政爱民的一贯思想

勤政爱民是贯穿于范仲淹一生的一条红线。他不仅“居庙堂之高,则忧其民”,而且无论到那里做地方官,都是把劳动人民的疾苦放在心上,以实际行动实践自己的抱负。在泰州,修“捍海堤”;在苏州,治理水患;在饶州,兴学办教育;在杭州,以工代赈救灾民……在青州,他虽已到垂暮之年,但仍事事以民为怀,处处急百姓所急。他刚到任上,“岁饥物贵,河朔流民,尚在村落,因须救济”,他便奏请朝廷把军仓中的粮食留足一年军需,其余全部用以救济饥民⑨。还有,北宋仍沿用前代“支移”苛法,朝廷令青州的田赋运到博州(今聊城)交纳,迢迢千里,人畜盘费全需自备。民众为长途运输犯愁。范仲淹探明博州的粮价并不高,就下令把田赋粮折价交款,派员携款到博州购粮。因价格优惠,售者踊跃,不到5天就购足了,还剩余数千缗钱呢。范仲淹把余下的钱又如数按等差全部退还给了农户。州民感激,“青民以立像祠焉”。范仲淹在青州对税制的改革,实际是运用了管子的“轻重之术”,收到了一举三得的成效,既平抑了粮价,又免去了“支移”之苦,还帮助州民度过了青黄不接的艰难时节。这里充分体现了范仲淹的过人胆识和行政智慧,也反映了范仲淹时时考虑的是为黎庶谋福祉的伟大人格和可贵精神。范仲淹知青州间,深得州民和吏属的爱戴,藏书总管、画家方米要给他画像让人瞻仰,他坚决不许。方米找机会借着月光在窗外给范仲淹画了一张范仲淹灯下阅公文的肖像。范仲淹得知后,令方米交出,严肃地说:“以后作画,不可随意为官员画像,更不要画我,要多画名山大川!”他当众把画像烧毁了。由此可以看出,范仲淹忧国爱民而不图名利的坦荡襟怀和高尚品格。

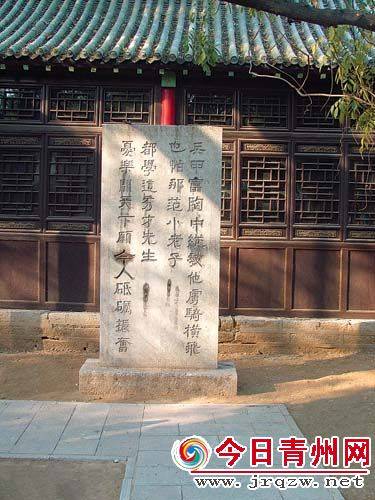

范仲淹之所以有勤政爱民的高尚情怀,是因为他具有“民本”思想。这从他早先写的《君以民为本赋》和《政在顺民心赋》等文章中可以明显看出,他曾这样写道:“先哲格言,明王佩服,爱民则因其根本”,“谓国之保也,莫大乎群黎”,“顺民心而和平”。范仲淹刚到青州任上,有《青州谢上表》,我们从中也可以看出他的这一思想。在《青州谢上表》中写道:“海岱之区,地望攸重……逾励夙宵,虔分旰昃,体九重之深造,安千里之含生。”⑩在青州,他勤勤恳恳,为民分忧,虽是夕阳一照,却给青民留下了无限温暖,真可谓惠政遗后,千古犹存。《渑水燕谈录》中有这样一段记载:“皇祐中,范文正公镇青,龙兴僧舍西南洋溪(地理著作称南阳河——著者注)中有醴泉涌出,公构一亭泉上,刻石记之。其后青人思公之德,名之曰范公泉。环泉古木蒙密,尘迹不到,去市廛才数百步而如在深山中。自是,幽人逋客,往往赋诗鸣琴,烹茶其上。日光玲珑,珍禽上下,真物外之游……最为营丘佳处。”⑾这座亭子历代多有修葺,后人称为“范公井亭”,俗称“范公亭”。1934年,爱国将领冯玉祥游览范公亭,曾手书一联,立碑纪念。联云:“兵甲富胸中,纵教他虏骑横飞,也怕那范小老子;忧乐关天下,愿今人砥砺振奋,都学这秀才先生。”今日之范公亭已修葺一新,这里已成为人们追思范公,瞻念前贤,激励来者的游览胜地了。

晚年仍有洁身自好的高尚情愫

范仲淹知青州,垂暮之年而仍存蓬勃朝气,多病之躯而存奋搏气概。诗以言志,他曾写过一首《登表海楼》⑿的诗,就抒发了他“满目青山夕照明”的向晚之情。诗是这样写的:

一带林峦秀复奇,每来凭槛即舒眉。

好山深会诗人意,留得夕阳无限时。

表海楼,又称表海亭,故址原在今青州万年桥北。取《左传》“世胙太公,以表东海”名之。在宋代是青州的一处游览胜地,文坛领袖欧阳修、“铁面御史”赵抃和龙图阁大学士曾布都有以表海亭为题的诗作存世。范仲淹的《登表海楼》诗是他登上高亭,举目眺望的咏怀之作。诗的后两句把群山和夕阳拟人化:那秀丽的山峦好像懂得诗人的意兴,尽量地挽留住夕阳把自己装扮得更加美好动人。范仲淹在桑榆晚年写傍晚之景,绝无“夕阳无限好,只是近黄昏”的怨愁情绪,展现在我们面前的是秀丽的山峦,灿烂的夕阳,满目光明的图景。这充分表现了范仲淹“烈士暮年,壮心不已”,“砥砺奋进”,老而不衰的奋斗精神。他不仅自奋,而且还把这种自强不息的精神寄意于乡老,激励后来者。《渑水燕谈录》中写过这样一件事:公“晚镇青,西望故居,才百余里,以诗寄其乡人曰:‘长白一寒儒,登荣三纪余。百花春满地,二麦雨随车。鼓吹迎前道,烟霞指就庐。乡人莫相羡,教子苦诗书。’”这是一个老年儒者对于后来人的殷殷期望。

范仲淹知青州时,还有一件足以显示他晚年洁身自好的事情,很值得一提。这就是他于皇祐三年十一月在黄素绢上小楷工书《伯夷颂》。京东西路转运使苏舜元善书,深服范仲淹楷法之妙,求范仲淹写乾卦,范仲淹以乾卦字多眼力不逮为由而书《伯夷颂》。写好后,寄给苏舜元、文彦博、杜衍和富弼。名重当时的文彦博接范仲淹手书后,即写了《跋文正公手书〈伯夷颂〉墨迹》诗:“书以北海寄西豪,开卷裁窥竦发毛。范墨韩文传不朽,首阳风节转孤高。”这件被晏殊赞为“风流三绝古今同”的墨宝《伯夷颂》经久传世,为历代官吏和文人奉为楷模。元代文人仇远为此写诗曰:“小楷青州三绝碑,复还范氏事尤奇。不知百世闻风范公井亭者,更有何人似伯夷?”范仲淹在病逝半年前,用小楷工书韩愈的《伯夷颂》,以自示其一生高洁、抑制奸臣贼子的凛然正气,这与他的整顿吏治的改革精神是一致的。这是他留在世上的“夕阳无限好”的辉煌一照,“其有功于世教大矣”!

总之,范仲淹知青州,所做之事是他一生旅程中的最后行为,所写之诗文(包括《遗表》)是他情怀的最后抒发。综上所述,我们可以毫不夸饰地说:范仲淹知青州,留下的是老骥伏枥、壮心不已的奋斗精神,留下的是洁身自好始终如一的高尚情愫,留下的是“留得夕阳无限时”的璀璨光环。这种精神,这种情怀,是我们中华民族宝贵的精神财富,它昭示百代,将永远激励着为官者勤政爱民,励精图治,以建设廉洁清明的政治。同时,也将永远激励着世人以天下为己任,为建设文明昌盛的伟大祖国而奋斗不息! (张景孔)

注释:

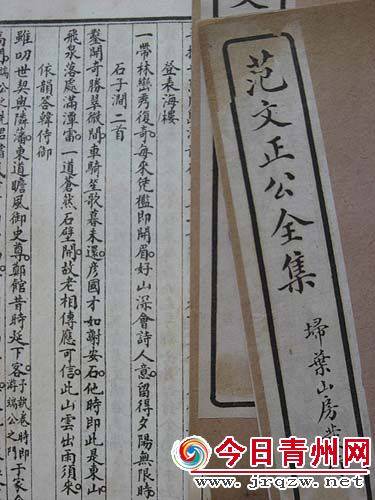

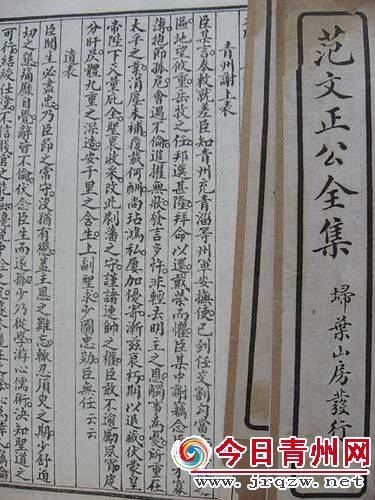

①③《范文正公全集·年谱》。

②《范文正公全集·陈乞颍亳一郡状》。

④⑦⑧⑿《范文正公全集·卷七》。

⑤郦道元《水经注》。

⑥清·光绪《益都县图志》;新编《青州市志》(南开大学出版社1989年版)。

⑨《范文正公全集·年谱》、《青州市志》。

⑩《范文正公全集·卷四》。

⑾王辟之《渑水燕谈录》。

⒀《范文正公全集·补编》。

范仲淹铜像

冯玉祥为范公立碑

范公井亭

三贤祠中的范公祠

编辑:今日青州网